일자를 보니 이 '시험 문제 (?)'가 출제된 것은 2016년이니 그렇겠지만, 이 시험지가 인터넷 상에 돌아다닌 건 꽤 오래된 모양. 내가 읽은 포스팅에서 예전에 본적이 있다며 댓글 단 것을 봤지만, 난 며칠 전 처음 봤다. 처음 보자마자 문제 자체에 거부감이 똵! 들었는데, 답변이 명답이다. 그런데 더 놀라운 것이 이 답변을 한 주인공이 당시 초등학교 3년생이라고. 과연 내가 초딩 3학년때 저렇게 사려깊고 인권 감수성이 발달해 있었던가?

본문 내용:

난 행복한 사람

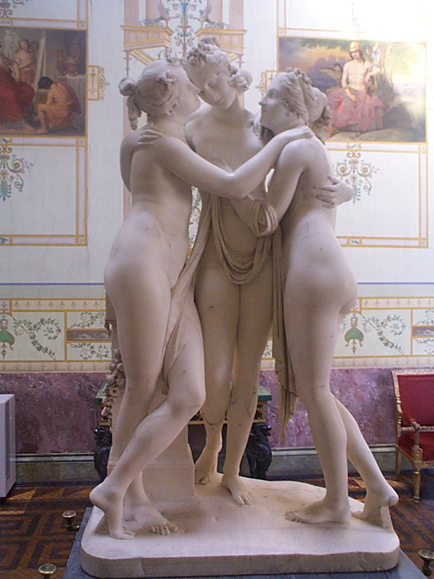

다음 그림을 보면서 생각하는 시간을 가져봅시다. 그림 속의 아이는 무엇을 하고 있는 것일까요? 5분간 그림을 보며 '난 얼마나 행복한 사람인지?' 생각해 봅시다.

문제 1. 그림 속의 장면을 자세하게 설명해 봅시다. 누가, 어디에서, 무엇을, 왜 하고 있는지 그림 속 하나하나를 상상하며 이야기해 봅시다.

학생의 답변글: 굶은 아이가 길 모퉁이에 쪼그리고 앉아서 배가 고파 바닥에 떨어진 빵가루를 주워 먹고 있다.

질문2. 내 자신을 그림 속의 아이와 비교해 봅시다. 난 얼마나 행복한 사람인지 이유를 들어서 설명해 봅시다.

학생의 답글: "남의 아픔을 보고 내가 얼마나 행복한지 아는 것은 별로 좋지 않다고 생각한다. 같이 아픔을 해결해 주려하고 같이 잘 먹고 잘 살아야 될 것이다."

남의 불행을 보고서야 자신의 행복을 가늠할 수 있다는 발상자체가 미간을 찌푸리게 하는 질문이다. 그걸 5분이나 명상을 하라고 하다니! 그런데 어린 학생의 답변이 명답이다. 그 와중에 맞춤법과 띄어쓰기도 완벽한 어린 학생의 기특한 답변을 보고 나니, 그나마 한국의 미래에 대해서 안도가 되는 상황이다. 질문의 발상이 어떤의미에선 (물론 나쁜 의미로) 참신하다고도 할 수 있지만, 조금만 더 곰곰히 생각해보면, 주변에 그런식으로 생각하는 사람이 의외로 많다는 것을 깨닫게 된다.

이건 내가 예전 미국에 있을 때의 경험담이다.

지인 부부와 이야기를 하다가, 내가 이삿짐이 제 때 도착하지 않아서 애먹은 이야기를 해주고 있을 때였다.

내가 사는 주로 진입했다는 소식 알려주는 전화 한번 놓쳤다고 이삿짐을 실은 트레일러가 이미 주를 벗어나서 돌아오려면 일주일 이상을 기다려야 한다고 해서 낭패를 겪은 적이 있는데 그때의 일이었다. 애당초 너무 저렴한 이삿짐 센터는 선택해서는 안된다는 뼈아픈 교훈을 내게 남겨준 에피소드였다. 한 사나흘 동안, 학교는 벌써 개강을 했지, 그 사이 계절은 여름에서 가을로 바뀌어, 타겟에서 싸구려 긴팔 옷을 몇벌 사야만 했던, 대략난감한 상황. 그 와중에 카디건이나 외투, 두꺼운 바지 등 다 있는데 새로 사기엔 고가의 옷가지랑 역시 다 이삿짐 속에 있는데 당장은 없는 간단한 주방기기 따위를 빌려주던 같은 과 친구들과 선생님들이 조언을 해줘서 학교의 변호사랑 상담을 해보게 되었고, 그 변호사의 도움을 받아 그렇게 오래 기다리는 일 없이 무사히 해결했다는 얘기였다.

그런데, 문제는, 이삿짐을 배달하러 온 직원이라는 사람들이었다. 무슨 청소년 불량배들 같았던 두 명의 청(소)년은 책임감이라고는 눈꼽만큼도 없이 너무 대충대충 일을 했다. 건들건들 짐을 나르는 것까지는 뭐 개성이라고 봐주겠다 싶었고, 날라온 짐을 정말 아무데나 쌓아 놓는 것도 뭐 (저렴한 곳 예약한 내 탓이니) 애교로 봐준다 쳐도, 운반용 카트에 박스를 너무 높게 쌓아, 무리해서 박스들을 싣고 오다가 복도에서 와장창 무너뜨리기를 몇 번. 나르는 태도를 계속 보고 있자니 부아가 올라서 나중에 그 직원들에게 뭐라고 좀 나무랐다. 너무 무리해서 박스 쌓지 말라고, 그러다 자꾸 무너뜨리지 않냐고, 그러다 망가지면 어쩌냐고.

처음엔 아무리 이삿짐 회사와는 문제가 있었지만, 배달하는 애들이야 무슨 잘못이 있겠나 싶어서 팁을 주려고 생각하고 있었다. 하지만, 너무 성의 없이 일을 하고, 내가 항의를 해도 들은둥만둥 함부로 짐을 옮기길래, 나도 화가 많이 나서, 결국 일 끝내고 나서 '너희가 너무 일을 못해서 난 팁을 줄수가 없다.'라고 했다. 그랬더니, 이제까지 내가 무슨 말을 해도 대꾸도 제대로 안하던 그 두 청년 중 한명이 갑자기 방언이 터졌다.

'오~ 맨~ 빈 라딘이 월드 트레이드 센터 무너뜨렸다고, 이슬람 인 전체를 다 탄압하는 경우!'라며 자신들의 회사가 이삿짐을 늦게 배달했다고 자기들한테 팁을 안주는 것은 부당하다며 막 항의를 했다. 그 비유가 너무 웃겨서, 나는 걔들이 알아들으리라는 기대는 없었지만, '밖에 나오면 너희들이 회사야. 좀 더 책임감을 가지고 일을 해!'라고 하면서 애초에 주려던 팁의 절반 정도만 줬고, 걔들은 여전히 뾰루퉁 입이 튀어나온 상태로 돌아갔다는 얘기다.

난 사실 지인들에게 얘기를 시작한 포인트는 이 10대 후반 혹은 기껏해야 20대 초반 어린 직원들의 이 대사에 빵 터져서 였다. 자기들이 잘못한건 생각도 안하고 비유를 해도 비유를 해도, 그렇게 정치적이고 범세계적 사건에 자신들이 받은 부당한 (?) 대우를 빗대 이야기 하다니!

그런데, 그 이야기를 듣고 난 부부 중 와이프, 갑자기 옆에 앉아 있던 남편의 팔짱을 스을쩍 끼면서, 남편 쪽으로 고개를 돌려 그의 얼굴을 보며 미소를 짓더니, '우리는 미국에 와서 그런 나쁜 경험은 안해봤지.' 라는 말을 하는 것이었다.

물론 내 동포가 한국에서 미국으로 건너와 살면서 나쁜 일 안 겪고 살아왔다는 일은 정말 다행이다. 하지만, 내 에피소드를 듣고 하는 리액션이, 내 고차원적이고 고상한 유머의 포인트를 못알아챈건 차치하고서라도, 겨우 남의 불행 (나는 솔직히 그게 그렇게까지 나쁜 경험이라고도 생각하지 않았다)에 자신의 무사무탈에 안도하는 것이라니! 이후 난 그들 부부와 그다지 교류가 없이 지냈지만, 만약 계속 엮여 있다고 하더라도 적당한 거리를 유지했을 것 같다. 어차피 내가 그런 얘기를 한다고 바뀔 감수성이 아니고 인격이란 하루 아침에 성숙하는 것이 아니기 때문이다.

개개의 인간은 깊이 들어가면 어차피 생존본능으로 똘똘 뭉친 이기적인 존재일 수 밖에 없고 나부터도 그럴 것이다. 하지만, 나는 주변의 인간들이 다 불행한데 혼자서 행복할 수는 없다고 믿는다. 그런 의미에서 남의 불행으로 인해서만 자신이 행복한 상태임을 확인하는 것은 지극히 편협하고 위험한 태도라고 생각한다. 그런 종류의 행복은 자기가 보기에 자기보다 더 '행복'해보이는 사람을 보면 깨지는 행복이기 때문이다.

'일상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 낚시 천국 - 스미싱은 또 뭐지? (0) | 2019.08.19 |

|---|---|

| Before & After: 허브 생장보고 (0) | 2019.08.04 |

| 방울토마토와 허브 수확~ (0) | 2019.08.04 |

| 재밌지만 찔리는 이모티콘 (0) | 2019.07.11 |

| 세상에 '이름 없는 풀'은 없다. 하지만 풀의 이름을 외우기는 어렵다. (0) | 2019.05.03 |

| 무럭무럭 자라라 2 - 허브 파종 후 일주일! (0) | 2019.05.03 |

| 무럭무럭 자라라~ (0) | 2019.04.22 |

| 인생을 대하는 극과극의 태도~지옥과 안녕 (0) | 2019.04.21 |